■サンディスクという名の安心感

鈴木佑介(Yusuke Suzuki)

1979年逗子市生まれ、逗子在住。日本大学芸術学部映画学科演技コースを卒業。在学中に撮られる方(俳優)から撮る方へ興味がシフトし、映像制作の世界へ。テレビCM制作の撮影スタジオ勤務を経て、2004年からフリーランスの映像作家として活躍中。近年では企業・写真館への動画セミナーをはじめ4K動画の普及に力を入れている。

https://www.yusukesuzuki-weddingfilm.com

ウェディング撮影は一生に一度のイベント

私には「サンディスク」という選択肢しかない

結婚するカップル一組一組に寄り添って、映像を制作したい。そういう想いで個人ブランドとして独立して、ウェディング映像を始めて5年になる。筆者が日頃から言っている、ウェディング映像やイベントなど「テイク」する映像は、基本的に撮り直しがきかない。そこで起こり得る事象を想定しながら、映像を切り取っていく。

特に結婚式は一生に一度、誓いの言葉やウェディングキス、花嫁の手紙など、 撮れていて当たり前の要素がとても多い。 「撮れませんでした」「撮り損ねました」なんてもってのほか。ましてや「データが壊れた」など絶対にあってはならないことだ。

サンディスクにしたきっかけは、他社メディアで挙式の撮影データの一部が破損したことだった。編集には直接影響がないカットだったので、問題はなかったのだが、かなり冷や汗をかいた。

個人によって体験の違いはあると思うが、筆者はサンディスクにしてから7年、メディア由来のエラーは一度もない。

止まらない大容量・高速化

だからこそできる表現がある

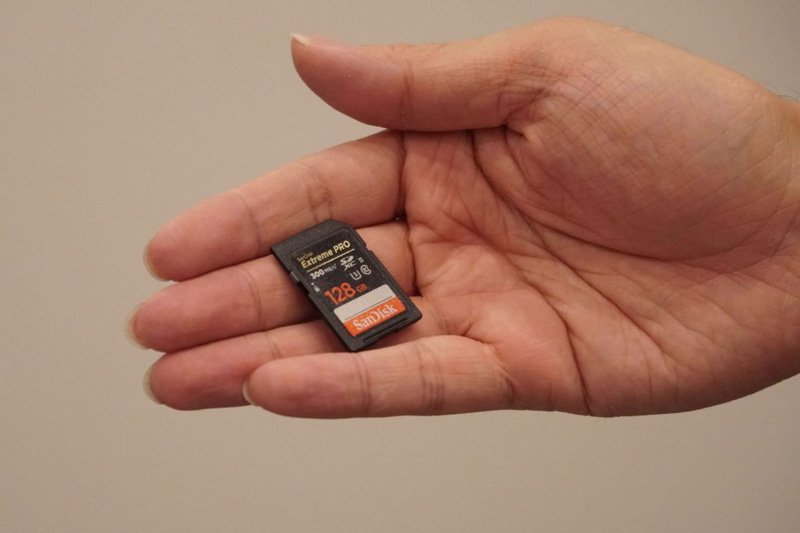

近年、映像の収録ビットレートの大容量化や写真の連写機能の高速化に伴い、記録メディアの高速化が急速に求められてきた感がある。最近の一眼カメラでは 4K 100Mbps、またはそれ以上の高解像度、高ビットレードでの動画撮影が当たり前となり、パナソニックの GH5 や EVA1 では 4K の 4:2:2 10bit では 150Mbps の高ビットレートになっている。筆者が最近愛用しているSDカードはエクストリーム プロ SDXC UHS-II 対応の 300MB/s の 128GB だ。これは撮影時だけでなく、専用のリーダーを使うことでPCへの高速転送が可能になるというメリットがある。

以前本誌でも紹介した EVA1 のレビューでも使用したのだが、5.7K の全画素読み出しの美しい4K映像(150Mbps)をきちんとサンディスクのSDカードは受け止めてくれた。1枚50GB程度の容量となったが、専用のリーダーを使用することでPCへの転送がわずか3分程度で済んでしまったことをお伝えしておきたい。

また、昨年夏に制作したソニー α9 で撮影した「写真の連写で作った動画作品」の「恋写」もこのSDカードが大活躍した。秒間20コマ、最大連続363コマのJPEG連写にも、エラーひとつなく対応した。6500枚を超えるJPEGデータを収録したが、書き込み、読み出し、転送、すべてスムーズにこなしてくれた。カメラだけではなく、記録メディアの進化によって可能になった表現があるのだと実感する。SDカードに求められるスペックが高くなってきた今だからこそ、やはりサンディスクを選択してほしい。

映像制作を「仕事」にする

一番予算をかけるべきは記録メディア

記録メディアやストレージは昔から比べると買いやすい価格にはなったが、決して安くはない。筆者もまだフリーランス駆け出しの頃、やはりメディア一枚にかけるコストを惜しんで、サンディスクよりもかなり安価な他社のSDカードを大量購入して使っていたことがあるが、前述のように撮ったはずのデータが破損、それ以外にも、使っていたら半分くらいの容量しか認識しなくなったり、取り込む際に認識しない、など正直痛い思い出しかない(実話)。

どんな高級な機材を使って撮っても、どんな素晴らしいショットを撮っても、そのデータをきちんと受け止めて、編集場所へと運んでくれるメディアがダメだったら何の意味もないのだ。メディアの復旧に悪戦苦闘する時間があるなら、クリエイティブな作業に没頭する時間に費やしたほうが絶対的に良い。

デジタル一眼、ドローンに GoPro、VR など、プロとアマチュアに機材の垣根がなくなり、誰でも映像制作ができる今、映像を「仕事」にしていくなら、どんな機材よりも優先して安心できる記録メディアを選んでほしい。安心感のある記録メディアは作り手はもちろん依頼主を笑顔にしてくれる。

カメラはもちろん、データを取り扱うメディアも、機械である限り、いつかは壊れる。絶対的なものなどはないとしても、絶対に限りなく近いものを我々はチョイスできる。筆者にとって、それがサンディスクなのだ。その信頼はこれからも揺らがない。

この記事はビデオSALON 2018年2月号 より転載しています。